Das Deutsche Sprengchemie Werk Moschwig befand sich früher auf dem Buche-Areal. Dafür wurde das Bereitschaftslager 1942 zum Zwangsarbeiterlager „Lager Heide“ zweckentsprechend umfunktioniert und erweitert. Es wurde mit Stacheldraht umzäunt und durch Wachmänner bewacht. Am 7. Mai 1942 traf der erste Transport mit 94 ukrainischen Zwangsarbeitern im Lager ein. Der tagelangen Fahrt in Güterwaggons folgte ein etwa vier Kilometer langer Fußmarsch zum Lager.

Im Jahr 1943 lebten 1347 Menschen im Lager, davon hauptsächlich Ukrainer. Im Lager Heide wurde in der Woche in drei Schichten ohne jeglichen freien Tag gearbeitet. Das Wecken für die erste Schicht erfolgte um vier Uhr. Eine Schicht dauerte zwischen acht und zehn Stunden.

Das Essen, welches hauptsächlich in den Baracken eingenommen wurde, war direkt an den Schichtrhythmus gebunden. Zum Frühstück gab es einen halben Liter Wassersuppe mit etwas Gemüse, zum Mittag 0,75 Liter Wassersuppe mit Kartoffeln. Am Abend mussten sich fünf Personen einen Laib Brot teilen. Dazu gab es Tee.

Untergebracht waren die Zwangsarbeiter in Baracken mit Räumen für 16 bis 20 Personen. Auf Doppelstockpritschen wurde eng aneinander gedrückt geschlafen. Bis Dezember 1942 konnten die Lagerinsassen mehrmals im Jahr eine Postkarte mit vorgedrucktem Text an die Verwandten schicken.

Es gab Anweisungen für die Wachmänner, nach denen der unmenschliche Umgang mit den Ostarbeitern festgeschrieben und legitimiert war.

Die verhängten Disziplinarmaßnahmen waren hauptsächlich zusätzliche Arbeitsleistungen. Für schwere Vergehen war auch die Einweisung in ein Konzentrationslager üblich.

Das Arbeiten im Werk barg erhebliche Gefahren in sich.

Viele der Ostarbeiter starben auf grund miserabler Lebens- und Arbeitsbedingungen.

Das genaue Datum der Auflösung des Lagers im April 1945 ist nicht bekannt. Laut Zeitzeugenberichten ist anzunehmen, dass es sich um eine überstürzte Flucht der Verwaltung und der Wachleute etwa Mitte des Monats handelte. Die Lagerinsassen waren eines Morgens allein gelassen und ohne jegliche Information zurückgeblieben.

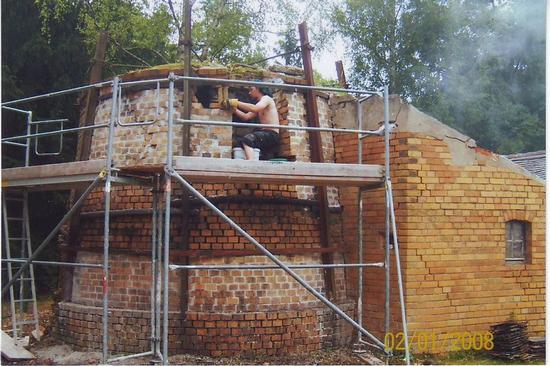

Aus dem ehemaligen Arbeitslager Buche soll ein Gedenkpark werden.

Die Interessengemeinschaft Lager Heide ist zur Zeit (2009) 15 Leute stark.

Vor allem Hans Fröhlich ist fast täglich im ehemaligen Lagergelände

anzutreffen:

„Hauptaugenmerk unserer Arbeit ist, dass wir den Menschen zeigen wollen, was hier im Zwangsarbeiterlager einmal war, was hier geschehen ist.“

Eine der ersten Aufgaben ist das Freilegen der vorhandenen Fundamente. Davon gibt es 44 Stück. Die sind teilweise sehr verwachsen und befinden sich unter einer dicken Waldbodenschicht.

“Wir sollen Begehbar- sowie Sichtbarkeit herstellen. Das Areal ist 300 mal 400 Meter groß. Hier befanden sich früher rund 1500 Ukrainer als Zwangsarbeiter, die in der Sprengstofffabrik arbeiteten. Wir wollen daran erinnern und das Vorhandene wieder zeigen,“ erzählt Fröhlich.

Fünf Jahre dauerte der Kampf um das Gelände.

Einen großen Unterstützer fand Fröhlich in der damaligen Gemeinde Kossa und ihrem Bürgermeister Lothar Schneider. Die Gemeinde übernahm schließlich das Areal vom Bundesvermögensamt. Eine wichtige Voraussetzung für Hans Fröhlich, jetzt alles zu unternehmen, um daraus einmal einen Gedenkpark machen zu können.

Quelle: nach einem Bericht von Steffen Brost, LVZ vom 25.Mai 2009